Innsbrucker Physiker haben eine neue Architektur zur verbesserten Quantenkontrolle von Mikrowellenresonatoren vorgestellt. In einer nun veröffentlichten Studie zeigen sie, wie ein supraleitendes Fluxonium-Qubit gezielt und ohne zusätzliche Komponenten mit einem Mikrowellenresonator gekoppelt und entkoppelt werden kann. Damit werden potentiell längere Speicherzeiten möglich.

Mikrowellenresonatoren gelten als vielversprechender Baustein für den Entwicklung robuster Quantencomputer, da sie Quanteninformationen in komplexeren Zuständen speichern. Dies vereinfacht die Fehlerkorrektur und erlaubt deutlich längere Speicherzeiten. „Die Lebensdauer von Quantenzuständen in diesen Mikrowellenresonatoren war bisher durch unerwünschte Wechselwirkungen mit den zur Ansteuerung verwendeten supraleitenden Qubits eingeschränkt“, erklärt Gerhard Kirchmair vom Institut für Experimentalphysik der Universität Innsbruck und dem Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

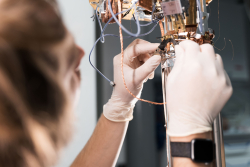

Die Ansteuerung erfolgt bisher vor allem durch Transmon-Qubits, den am häufigsten verwendeten supraleitenden Qubits. Wie Transmon-Qubits bestehen Fluxonium-Qubits aus einem Kondensator und einem Josephson-Übergang. Fluxonium-Qubits enthalten zusätzlich noch eine Spule, die sie von der Umgebung abschirmt und für deren einzigartige Eigenschaften sorgt. In der neuen Arbeit verwenden die Innsbrucker Forscher das über Magnetfelder frei steuerbare Fluxonium-Qubit, um die Wechselwirkung mit dem Mikrowellenresonator gezielt ein- und auszuschalten.

Durch diese Methode kann die Hauptursache für unerwünschtes Rauschen, das von den sonst benötigten Hilfssystemen ausgeht, effektiv vermieden werden. „Dies verbessert die Kontrolle und Lebenszeit der Quantenzustände erheblich und könnte zukünftige Quantencomputer mit Mikrowellenresonatoren leistungsfähiger und zuverlässiger machen“, sagt Kirchmair.

Die Arbeit entstand in Kooperation mit Forschenden am Karlsruher Institut für Technologie und wurde durch den Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF und die Europäische Union gefördert.